20240412-20051024_Jardin du Luxembourg

20240505_Meguro

20240505_Inokashira

20240415_Aoyama

20240402_Mejiro

20240317_Meguro

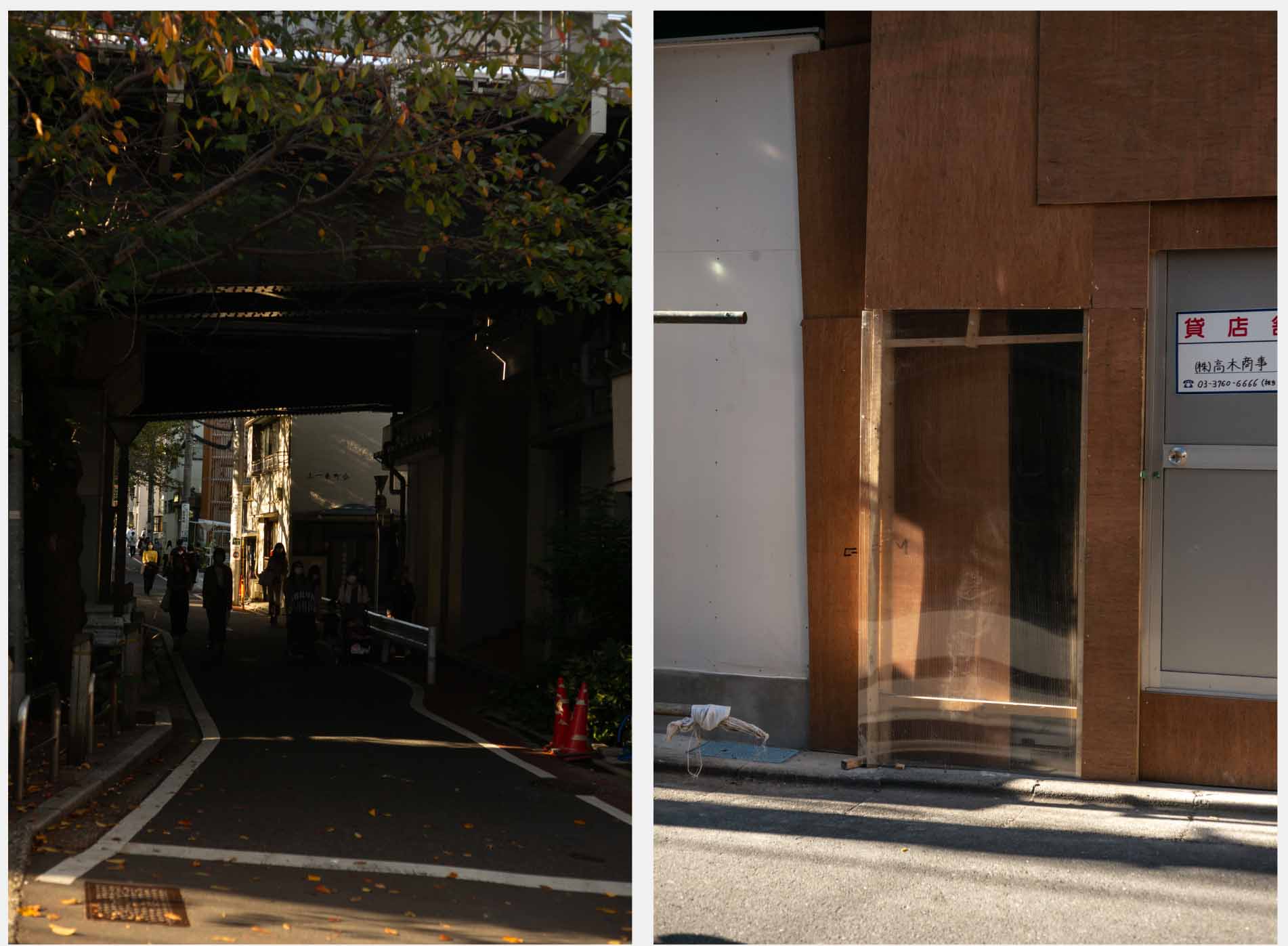

20240306_Omotesando

20240304_Meguro

20240216_ Sugadaira#1

20240125_Hayama

20240115_Kokubunji

20231109_Minami aoyama

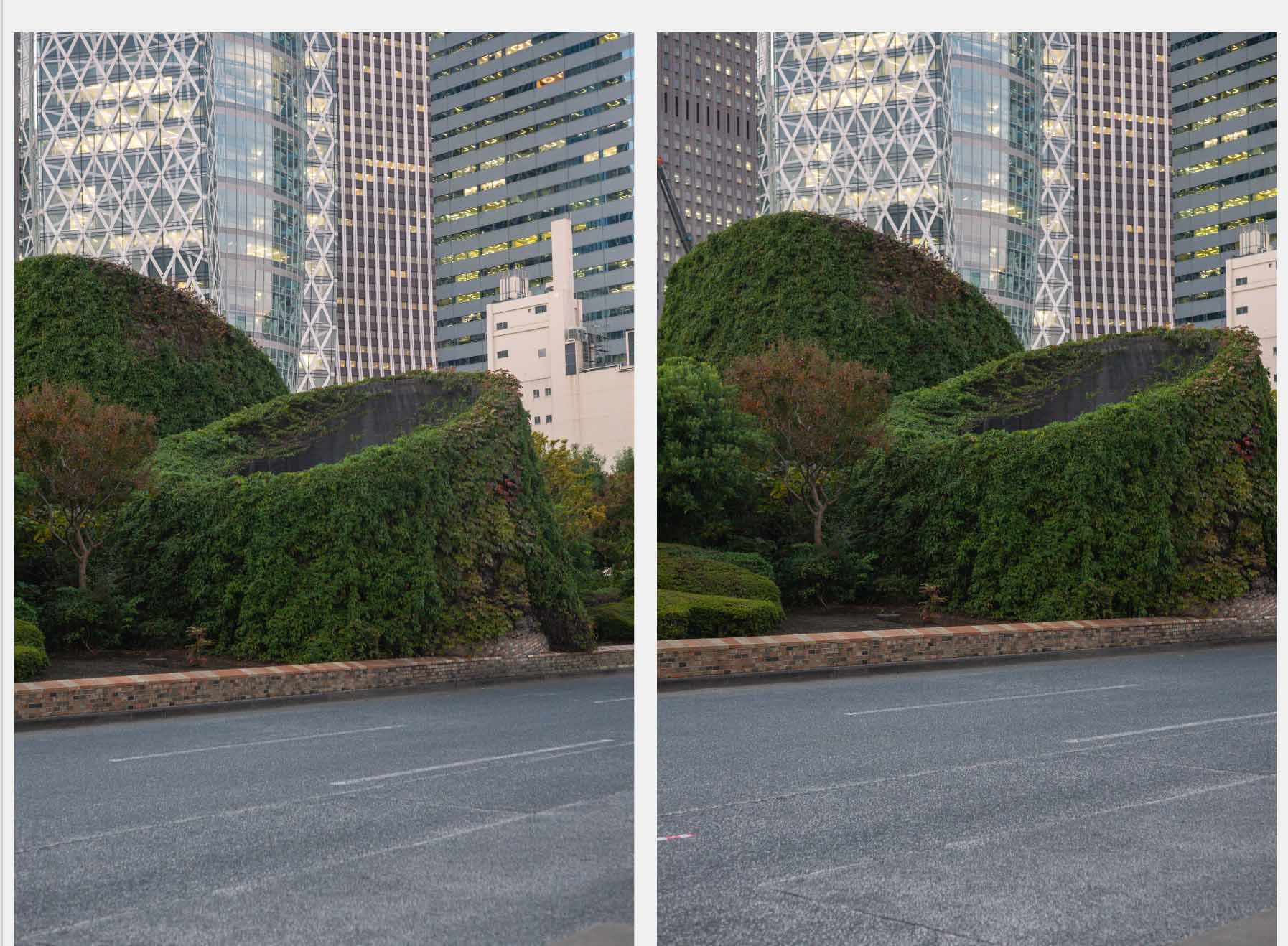

20231019_Roppongi

2023年8月10日(木)

午後、KとJR東小金井駅で待ち合わせ、『USO』編集部に向かった。歩きながら、25年前の8月、Mの見舞いにいった日のことを思い出した。うちあわせのあと、Kと武蔵境駅まで歩いた。途中、桜堤の公団で写真を数枚撮影した。

2023年7月25日(火)

友人Kと西武新宿線の花小金井駅で待ち合わせてバスに乗り込み、久留米市にある滝山団地とよばれる1960年代に日本住宅公団によって建てられた団地へむかった。

昨年の5月、私たちは取手で待ち合わせ、常磐線、武蔵野線、西武池線を乗り継ぎ、風景をめぐる散策をした。今回はそのときの夕暮れに訪れたこの団地を再訪することが目的だった。

バスを降りると昭和の風情が残る緑道があり、私たちはそこから歩き始めた。真上から照りつけていた太陽は、遊歩道の上を覆う木々に深い影をつくっていた。私たちはお互いが持参したカメラで風景を撮影した。

日が傾きはじめてきてから、再びバスに乗って花小金井駅にゆき、そこから電車で西武遊園地駅へ向かい、駅の近くにある湖を見に行った。途中、1950年に刊行された大岡昇平の小説『武蔵野夫人』の冒頭に掲げられていた狭山丘陵付近の地図のことを思い出した。

夕方の光に照らされた多摩湖をながめていたとき、私はスタジオマンのSが先日見せてくれた一葉のモノクローム写真を思い出した。 その写真は1950年代のもので、Sの父親が生まれる前、まだSの祖父母が若い頃に撮影されたものだった。写真には「狭山湖」と記された碑が写っていた。

Sによると、その祖父は読書を好んでいたようだった。もしかしたら当時刊行された大岡の小説を読み、この地を訪れてみたのではないかと思った。

20230315_Azabudai

20230125_Suwa

2023年2月11日(日)

個展の準備のため過去の作品を整理していたら、30年前に撮影したまま現像していないフィルムが数十本でてきた。撮影した年月日が記されていたものが幾つかあったものの、その殆どがなかみがわからないものだった。

2021年11月11日(木)

再び撮影の仕事で軽井沢に行った。

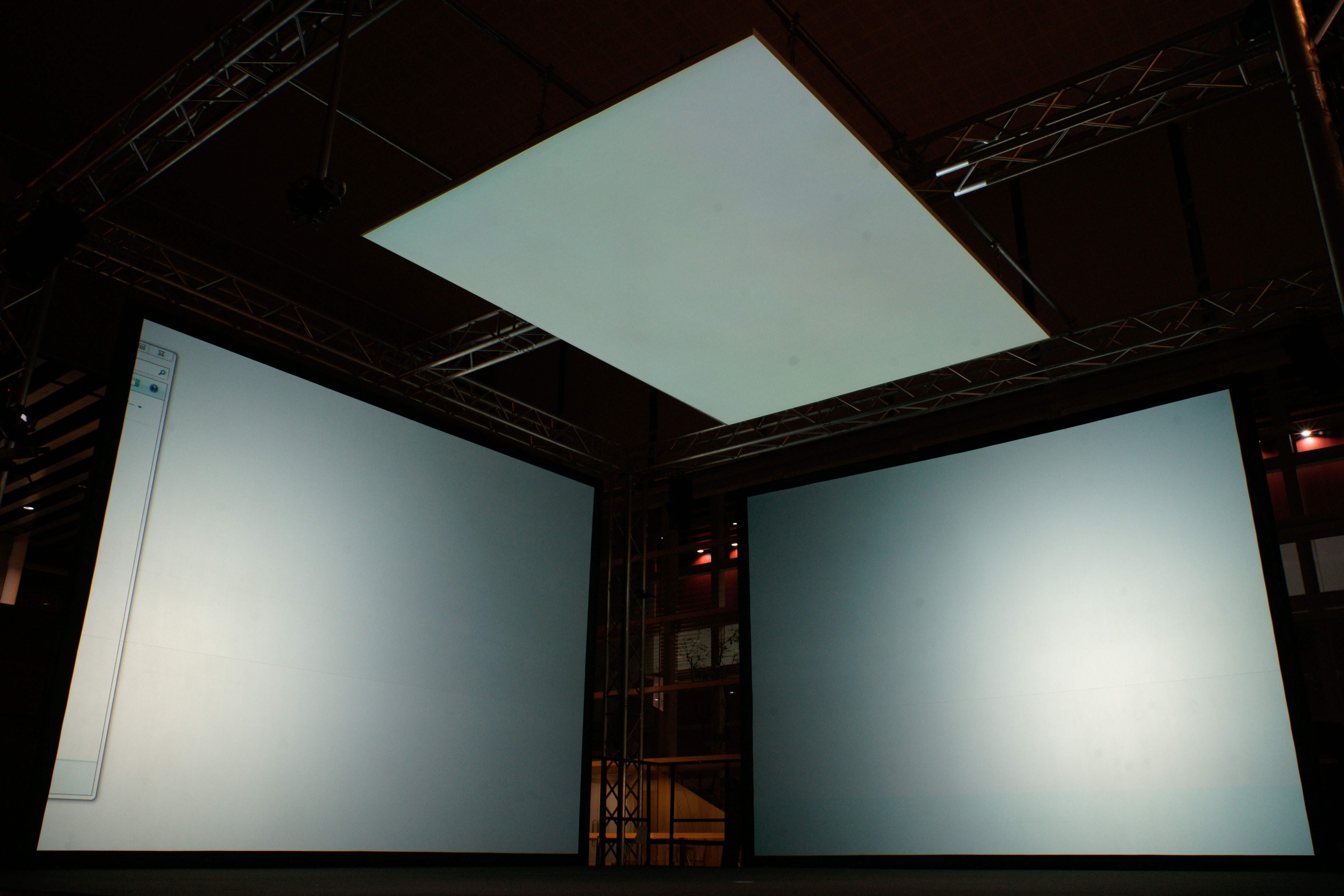

依頼主の会社がとってくれた宿は、同じ会社が経営するウェディングホテル内にある宿泊施設で、まるで撮影スタジオかホワイトキューブのギャラリー空間のような真っ白く何もない部屋だった。果たしてここで安眠できるのかと心配になったものの、壁にはめ込まれたガラス窓から森が見えたところがとても気にいった。

誰もいない、だだっ広い部屋でPCを立ち上げてApple Musicが自動的に選ぶ楽曲を流していたとき、ちょうど12年前の今頃、仕事でCDジャケットを撮影したことがあるバンドを辞めた青年が作った曲がかかった。それは3分にも満たない曲で、歌詞のなかにあった「暗い森の丘で」という言葉が窓から見えていた暗い森と重なった。

聴きながら、彼はどのような気持ちでこれを作ったのかということを考えた。

部屋に響き渡る暖房の音で落ち着いて寝ることができなくて、翌朝は早朝に目が覚めてしまった。夜明けの光に少しずつ明るく照らされてゆく森の映像をみながら、もういちどその曲を聴いてみた。

2021年11月4日(木)

今日は娘の13歳の誕生日だったので、生まれた日や小さな頃のデータを引っ張り出し、家族に送った。

20211103_Meguro-Shinjuku

2021年10月19日(火)

仕事の下見で軽井沢に行った。

撮影候補地を探す過程で、およそ10年ぶりに軽井沢タリアセンを訪れた。

そこで、塩尻湖のほとりに移築再生された、1931年にW.M.ヴォーリズの設計により建てられた別荘建築を見たとき、先月きいた「道の時間」ということばを思い出した。

2021年9月22日(火)

小説家の友人とともに、多摩川上水沿いの道、三鷹市井の頭の住宅街をふたたび訪れてみた。あたりまえのことであるが、同じ風景でも一人でみるのと誰かとみるのとでは全く異なる経験が立ち上がるということを実感した。

井の頭の住宅街、井の頭公園を歩いたのち、タクシーで小金井市に向かい、はけの森美術館の庭、野川沿いの道、野川公園、多磨霊園まで歩いた。

かつて訪れた場所、初めて訪れる場所を歩きながら、友人が話してくれたのが「道の時間」ということばだった。

記憶のなかに分け入っていくような一日となった。

2021年9月7日(火)

久しぶりに小説家の友人と会った。

別れ際、表参道の交差点でしばし立ち話をした。

このとき、8月の最後の日に、玉川上水沿いの、三鷹市井の頭の住宅街をひとりで歩いたこと、その道中に昔のことを思い出したことについて話した。

その話のなかで友人が最も関心を示したのは、1992年の井の頭公園で、私が見知らぬ老婦人に声をかけられたときの思い出だった。

1992年の晩夏、井の頭公園の池のほとりで木々の葉っぱを透過する光を写真に撮っていたときに見知らぬ老婦人から、何を撮っているのか、と声をかけられた。

その老婦人は少女のように屈託のない人で、私にいろいろな質問をなげかけてきた。やがて、立ち話もなんだし、私の家はすぐそこなのでお茶にいらっしゃいと言われた。ついていったところ、公園からすぐ近くに建つ品の良い日本家屋に案内された。ご主人が亡くなったあとは、お子さんたちが母屋に建て増ししてくれた離れに一人で住んでいるとのことだった。その日は紅茶とケーキをご馳走になって別れたが、翌週電話があり、ご主人の遺影を大きく引き伸ばしたいこと、その相談に乗って欲しいとのことで、再びお邪魔することになった。小さなモノクロ写真に写ったご主人はとても穏やかで優しそうな方で、これを預かり複写し、六ツ切りほどの大きさのプリントに伸ばして届けたところ非常に喜んでくれた。このときは、ここで一段落と思っていたが、プリントを届けて以降も週末のお茶に誘われることがさらに増え、毎回彼女の半生をいろいろとうかがうことになった。そこでわかったのは、お見合いを経て、女学校を出てすぐにご主人と結婚したこと、お二人の間には四人の娘がおり、そのときお住まいの離れは娘たちが建ててくれたとのことだった。お話をうかがうなかで、亡くなったご主人は東京帝国大学を卒業し内務省に勤務していた官僚であったこと、戦前、戦中はさまざまな地への転勤があり、娘たちが生まれたのは異なる地であったこと、戦後は公職追放にあい大変ご苦労なさったことを知った。そうしたなかにあってもご主人は常に穏やかで優しく、奥さんと娘さんたちを怒ったり、大きな声をあげたことがただの一度もない、温和な方だったとのことだった。こうした交流は1994年の春ごろまで続いたが、あるとき、内務省勤務のご主人が特別高等警察の課長であったことを知った。ご婦人は特別高等警察が戦時中にどのようなことを担っていたのかはあまりご存じないようであり、昭和史の激動を官吏の家族の立場から聞くというのは、たいへん得難い経験だった。

今回、久しぶりにこの日本家屋があった場所にいってみたが、のっぺりした建売住宅が数軒立っていただけだった。

友人はこの話になにか小説のイメージがうかんだのだろうか、その場所をみたいと言ってくれたので、近日中に、この友人とともにこの地を再訪してみようと思った。

2021年8月11日(水)

お盆前の時期の夕方、等々力駅からしばらく歩いて住宅地をぬけた場所で、大井町線沿いに繁茂する植物に遭遇した。

夕刻と夜に推移してゆく逢魔が時のよわよわしい光のなか、それらがなにか別の、意思をもった生き物のように佇んでいた。

2021年7月19日(月)

この2ヶ月ほど仕事がおわったあと、等々力渓谷から谷沢川を遡って周辺風景の写真を撮っている。その作業の延長として、以前、映像の仕事の下見で訪れたことのある丸子川沿いの道を自転車に乗って再訪してみた。

目黒通りから環状八号線を横切って多摩川方面にむかう坂をくだると、ひっそりと丸子川が流れている。玉根橋という小さな橋を左折して、丸子川沿いの道を走った。

夕方の丸子川沿いの道は、日中の猛暑とはうってかわり、涼しくて心地よい風が吹いていた。いちばん惹かれたのは「いおりやばし」(庵谷橋)とかかれた橋付近の眺めだ。

ここで、自宅でのリモートワークを終えて一風呂浴びたと思しき男性が、3歳くらいの娘を連れて散歩している様子を見た時、私の娘が小さかった頃を思い出した。

帰宅後、娘と一緒に散歩しながら近所のスーパーでアイスとビールを買った。

スーパーから戻ってスマートフォンでニュースをみると、ずっと昔、撮影で会ったことのある音楽家がオリンピックのための楽曲制作を辞任したという報せが流れていた。

2021年5月5日(水)

毎年、5月はなるべく屋外で制作する時間を設けるようにしている。今年は5月5日に画家の友人と多摩川での写生に行った。

東急大井町線の上野毛駅で待ち合わせて、国分寺崖線から多摩川へくだる坂道を歩いた。

前日の五月晴れの天候からうって変わって、この日は今にも雨が降りそうだった。川原に到着ししばらく歩き、ちょうどうよいベンチをみつけたので、そこで描くことにした。

私が持参した紙は強風のためにいまにも飛ばされそうになり、押さえるのに苦労した。

友人はこれを見越して、出がけに買ったというベニヤ板に描いていた。

帰りになにかを食べようということになったが、緊急事態宣言でほとんどの飲食店がやっておらず、かろうじて見つけたうなぎ店で櫃まぶしを食べた。

20200119_Tahiti

20181025_Nagano

20170817_Tochigi

20150725_Ueno

20150705_Gotannda

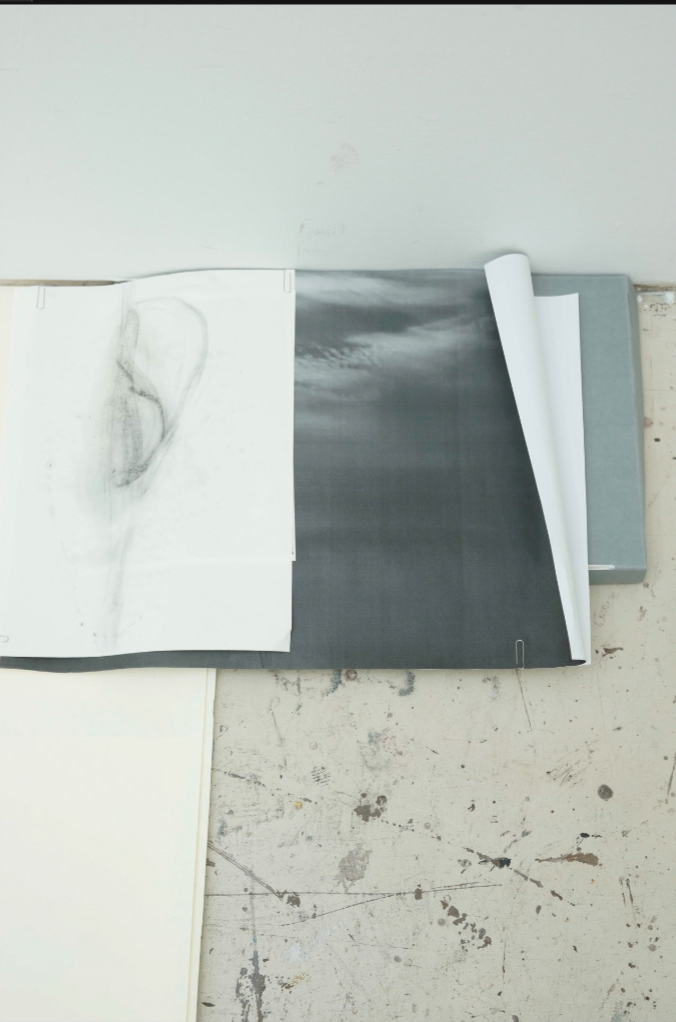

Study

20140505_Daikanyama

20110611_Fukushima

20200120_

20090104_HillsideTerrace

原田真宏との対談_『建築と写真の現在 vol.5』(TN プローブ 2007)より

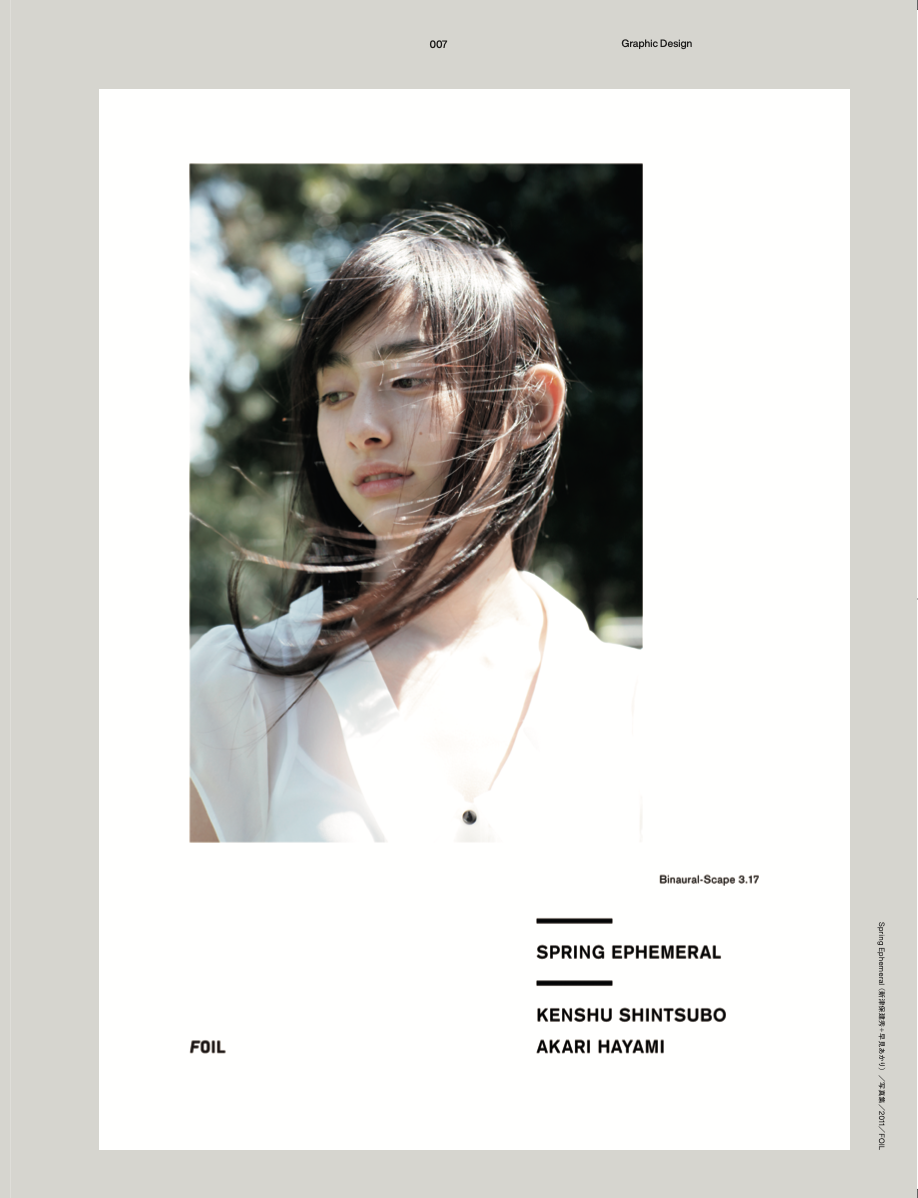

新津保:ここからお見せする写真は『記憶』と『夏*』という写真集に収めたものです。 僕は、その空間に身を置いた時にわき上がってくる記憶や心の動きと、ものごとの変化の境界に興味があります。『記憶』は季節の光が変わる時に喚起される記憶を一冊の本にまとめたいと思い、つくった本です。被写体である思春期の4人の少女と、季節の光が等価に呼応していく構造をつくり、一冊にまとめていきました。移り変わる四季の風景と4人のポートレートを短い映画を撮るようにオムニバス形式で構成したものです。自分が子供の頃に訪れて思い出に残っている場所や風景、たとえば杉並区や吉祥寺にある公園、葉山の海と空などを撮影場所に選んで撮っていきました。

空間には音や空気の流れ、といった物理的なものだけでなく、人の営みの積み重ねによる時間の堆積といった、目に見えないけども、非常に美しいものが多く含まれていると思います。ですから写真を撮る時は、それらが身体感覚の中に働きかけてくるものを何とか光に託したいと考えています

『夏*』という写真集では、僕が小学生の時に住んでいた場所や街が中心となっています。これも基本的にはポートレートと風景という構造ですが、被写体は一人で、主題となっているのは子供の時に聴いた音です。そこで鳴っていた音を頼りに空間を選択して、フィールドレコーディングをする時の意識で風景とポートレートを撮っていきました。結果的に水辺が多かったですね。写真集と並行して映像も撮っていて、それらが対になる形で制作していったのですが、最終的には本のみの形で発表しました。映像は別の機会に発表しようと思っています。

柴:そういったバックグランドをもった2人が、今回コラボレーションすることになったきっかけは何だったのでしょうか。

原田:新津保さんを知ったのは、自分の作品が建築専門誌に発表されることになり、それをチェックしに書店に立ち寄った時です。先にも言ったように、僕はなるべく建築を簡単につくれる原理をつくろうと考えているのですが、その原理が生み出す現象も、設計の対象だと思っています。 作品が載った専門誌では、実際その原理をとても分かりやすく写真に撮ってくれていました。雑誌のチェックも終えて書店からの帰り際、建築コーナーの隣には、だいたいアートのコーナーがありますが、そこに新津保さんの写真集が平積みされていて、何気なく開いてみたら僕が設計の対象としている原理ではない側、つまり建築の周囲で起きている現象の側が新津保さんの写真から見てとれたんです。「ああ、僕はこっち側(現象)も作品だと思っていたんだ」と……。それで今回の企画展に際して、コラボレーションの依頼をしました。

新津保:お会いして原田さんの作品を拝見した時、大上段に構えたコンセプトではなく「物語を考え、そこから構想を広げていく」とおっしゃっていたことが、とても新鮮でした。形を導いてゆく過程が、いままで考えていた建築家というものとは大きく違っていた印象があり、原田さんの建築を撮らせていただくことにしました。

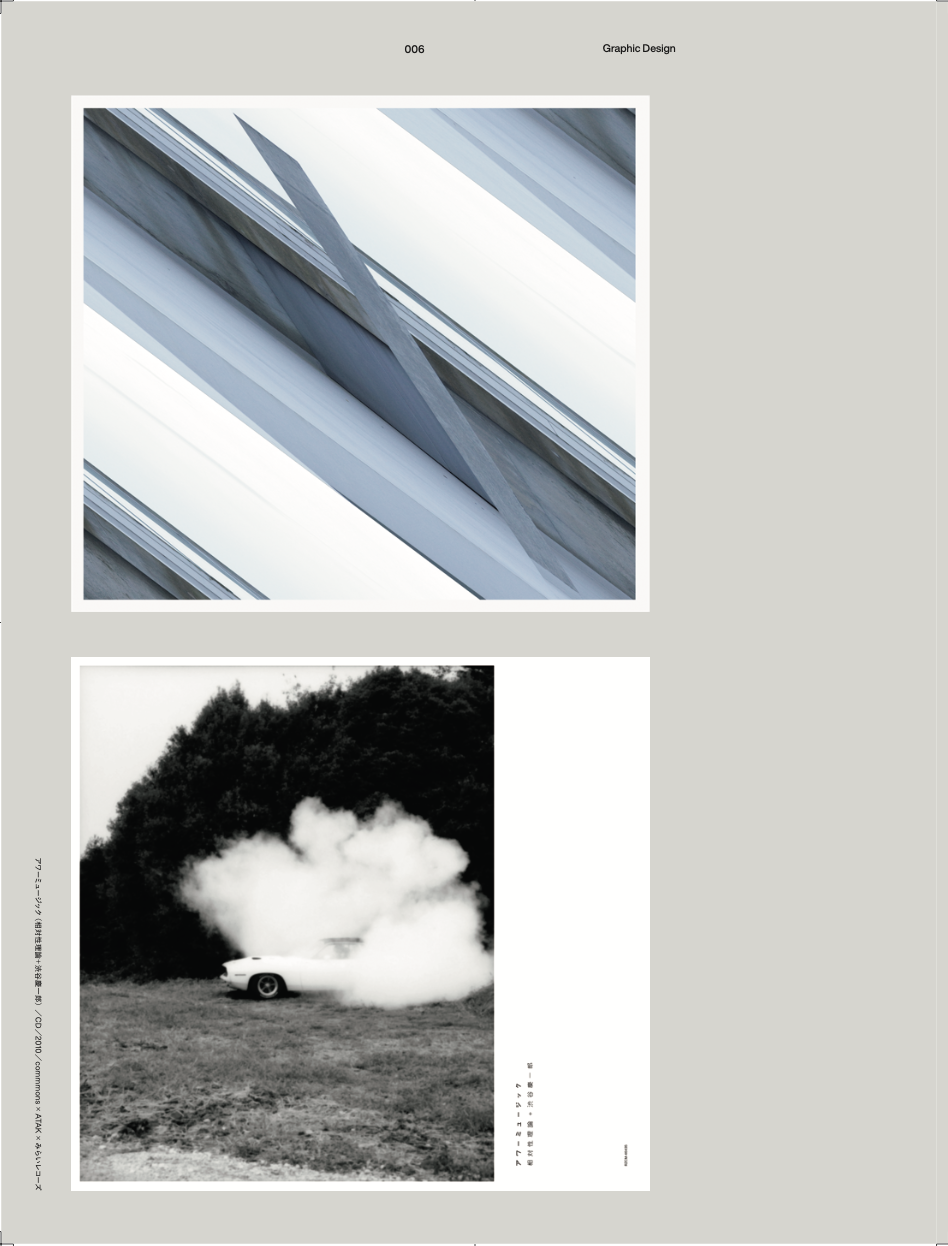

原田:被写体に選んだのは「SAKURA」というパンチングを施したステンレスパネルで覆われ建物です。実際出品した写真は、微妙に構図の違った2枚をセレクトしています。普通だったら、同じような写真を2枚も使わない(笑)。それに建築写真というのは、通常、建物のアウトラインをフレームの中にすべて収めて説明的に撮る。ところが、この2枚は外観を写したものではあるけれども、アウトラインが切れていて、建物の全体像が分かるものではありません。となると説明のための写真ではないと、まず分かるはずです。 僕は、この2枚を見た時に、新津保さんの動いている視点のようなものを感じました。建築の理念を見ている、あるいは原理を見ているというのではなくて、この建築が発散している雰囲気を見ているのだなということを感じたんです。

新津保:外壁にさらに寄ったものと、浴室の窓を写した作品もあります。

原田:ぱっと見たら、建築を写しているのか、何を写しているのか分からない、建築専門誌では絶対採用されない写真ですよね。

新津保:「SAKURA」を拝見した時に、それが実際に立っている街並みの中で建築の表面にあたる光の表情が刻々と変化する様がすごく魅力的でした。さらに、その表面にうがたれた小さな穴が非常に音楽的に見え、周辺の環境に対して微細な音楽を放っているように思えました。その音がもともとの立地環境がもつ、実際には聴こえないのだけれども、かすかに鳴っている音と静かに響きあっているかのように見えたのです。ですから説明的に複写するのではなく、自分が一番いいと思うところを素直に撮っていったんです。

原田:新津保さんの写真を見て、「こういう環境が、僕の建築では生み出されているのだな」ということを、他人の眼を介することで再び認識しました。

新津保:けれども、当然のことながら、何が写っているか分からないですよね(笑)。たとえば階段にある採光部に寄って撮った写真ですが、ぱっと見ると真っ白で、何が写っているか分からないかもしれません。階段と、その上部の吹き抜けから落ちてくる光がとてもきれいで、その光の質感と先の浴室の光の質感が、自分の中でつながったので、これを撮ったんです。非常に主観的なのですが、外観写真と並べた時に意味をもってくるのではないかと思って撮影をしていました。

原田:これらの作品を見せてもらった時に、浴室の写真も階段のも、外壁に寄った写真も、アウトラインがないからどこを写しているのか分からないのだけれども、水蒸気や光の粒さえも捉えているような――ある質感、質量みたいなものが伝わってくる写真だなと感じました。

新津保:風景を撮る時に、その空間に遍在する光以外の複数のレイヤーがあると感じるのですが、建築にもそれがあるとは言えるのではないでしょうか。今回の作品では、風景を撮る時と同じ意識で建築の建つ外部の周辺空間と、内部空間に向かいました。光を丁寧に写していくことで、その空間で感じたことを写真に託したいと思ったのです。

僕は、ある時まで建築専門誌に載るような建築写真を退屈だなと思っていました。ところが縁があって、ハウスメーカーのイメージブック用にモデルルームの写真を撮るという仕事を受けることになった。非常に過酷な撮影で、約1ヶ月半の間に、日本中のモデルルームを廻って、そのディテールや外観、内観の撮影を行いました。まさに「建築千本ノック」と言うのでしょうか。いざ撮影がスタートすると、とにかく水平と垂直を完璧に出さないとメーカーの人が納得しない。簡単なようで、これがすごく大変。それを毎日、毎日続けていったお陰で、撮影終盤には三脚を組んでスッと水平・垂直が出せるようになりました(笑)。その仕事を終えてから、あらためて建築専門誌の写真を見てみると、1枚の写真から、それを撮影した人の身体感覚の微妙な違いが読み取れて、たいへん興味深かったのです。

原田:建築写真って、水平と垂直への異常なこだわりがありますよね。その日の温度差で水平機にも表れないような水平と垂直を出すという恐ろしいほどの執着――これは一体なぜなのだろうと思っていたのですが、新津保さんからこの話を聞いて、建築家にとって建築写真とは図面の仲間なんだなと思ったんです。パースや模型と同じように、自分の意図を伝えるツール。それを明快に語るものが建築写真なのだと。だからこそ、原理や理念が伝わる。僕はそう思う。 その一方で、たとえば建築専門誌『新建築』の写真を見ていても、誰が撮ったものか分かるようになってきた。水平・垂直をきっちりとりながらも、その写真を撮った写真家自身の主体性を感じます。

新津保:写真を撮る立場からすると、「写らないもの」が、とても多いんですね。その写らないものや普段知覚できないものを、どのように可視化しようか、聴こえるようにしようかと思いながら撮影をしています。その見えないものをどう構築していくかに、とても興味があります。

先ほど、ヨコミゾさんがカメラ・オブスキュラの話をされていましたが、もともと写真がもっていった性質というのは、漠然と過ごしていると見過ごしてしまう光などを、カメラ・オブスキュラのようにとても建築的な装置を通すことによって「あ、こんなところがあったのか」と再認識できるという点にあると思います。写真と建築が共有しているものがあるとすれば、見えているけども見えていないものを、もう一回確認できる――確認というよりも、再認識できる機能ではないかと思うのです。写真を通して建築に向き合う場合、具体的な形と向き合う訳ですが,形以上に、そこに佇み流れている空気のようなものが、その建築をつくった人によって異なっています。建築家の皆さんの仕事は、目に見える形を作ること以上に、見えない層がもたらす身体感覚への働きかけの創造なのではないか、というのが今回の作業を通しての感想です。

2006-2009_HillsideTerrace

20040505_Hayama

1998年8月8日(土)

小金井市にある病院へ療養中の友人Mのお見舞いに行った。中庭の木陰でまっていると、友人はパジャマのままでやってきた。私達はとても久しぶりに長く話した。